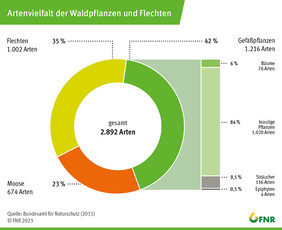

Deutschlands Wälder bieten einer Vielzahl verschiedener Pflanzenarten Lebensraum. Obwohl sie im Wald sehr präsent sind, machen Bäume mit 76 verschiedenen Arten nur einen geringen Teil an der gesamten Artenvielfalt der Waldpflanzen aus. Die unscheinbaren Flechten sind mit etwa 1.000 verschiedenen Arten deutlich diverser aufgestellt. Darüberhinaus gibt es fast 675 verschiedene Moose, etwa 1.000 krautige Pflanzen und mehr als 100 verschiedene Sträucher. Ungezählt sind die Pilzarten. Es gibt allein tausende verschiedene Großpilze.

Es kreucht und fleucht im Wald

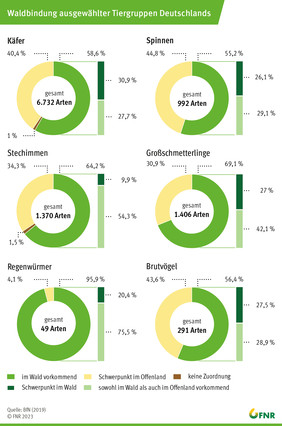

Wälder sind als Lebensraum für Tiere überaus bedeutsam, da sie zu den naturnächsten Landschaftselementen in Deutschland gehören. Durch ihre vertikale Struktur weisen Wälder ein reiches Angebot an Nahrung, Brut- und Unterschlupfmöglichkeiten speziell für kletternde und fliegende Tierarten auf.

Untersuchungen haben gezeigt, dass allein in deutschen Buchen-Wirtschaftswäldern etwa 5.800 Tierarten vorkommen. Den überwiegenden Teil machen mit etwa 75 % die Insekten (z.B. Käfer, Ameisen, Libellen, Bienen, Schmetterlinge) aus. Nur etwa 2 % der Buchenwaldbewohner sind Wirbeltiere (Säugetiere, Vögel, Kriechtiere und Lurche).

Gefährdete Arten im Wald

Wälder sind ein wichtiger Lebensraum vor allem auch für gefährdete und bedrohte Arten. Beispielsweise sind fast alle waldbewohnenden Fledermäusen auf der Roten Liste Deutschlands aufgeführt. Aber auch Großraubtiere wie der Luchs sind nach Naturschutzrecht sowohl national als auch international streng geschützt. Sie haben einen vergleichsweise großen Raumbedarf und erhalten von Naturschutzbehörden sowie der Gesellschaft viel Aufmerksamkeit.

Daneben sind auch kleinere Säugetiere, wie die Europäische Wildkatze, Vögel (z.B. der Schwarzstorch oder das Auerhuhn), Schlangen (z.B. die Kreuzotter) und natürlich auch viele Bäume, Stauden, Gräser, Flechten und Moose für die heimische Waldbiodiversität sowie artenschutzrechtlich von großer Bedeutung. Auch Insekten, besonders xylobionte Käferarten unterliegen aktuell einer sehr hohen Gefährdung, da sie vor allem auf dickstämmige, morsche Alt- und Totholzstrukturen angewiesen sind.

Artensterben bedroht Flora und Fauna

Die Gesamtzahl an Arten geht weltweit von Jahr zu Jahr dramatisch zurück, so auch in Deutschland. Von den etwa 32.000 einheimischen Tier-, Pflanzen- und Pilzarten, die in der Roten Liste Deutschlands aufgeführt sind, werden 30 % als bestandsgefährdet eingestuft. Weitere 8 % kommen nur noch extrem selten vor und 6 % sind bereits ausgestorben. Jede einzelne Art erfüllt im Waldökosystem eine unverzichtbare Aufgabe und sorgt dafür, dass die Ökosystemleistungen des Waldes aufrecht erhalten bleiben. Viele seltene und bedrohte Tier- und Pflanzenarten sind auf naturnahe und strukturreiche Wälder als Lebensraum angewiesen.

Nachhaltig bewirtschaftete Wälder schützen die Artenvielfalt

Wälder, die durch eine nachhaltige Bewirtschaftung reich an verschiedenen Baumarten und Altersstrukturen sind und einen hohen Anteil an Alt- und Totholz aufweisen, ermöglichen eine besonders hohe Artenvielfalt. Durch eine nachhaltige und integrative Waldbewirtschaftung wird die Artenvielfalt in den Wäldern erhalten und weiter gefördert. Dazu gehören:

- Erhöhung der horizontalen und vertikalen Strukturvielfalt durch punktuelle forstliche Maßnahmen

- Weitgehender Verzicht auf Kahlschläge

- Mehrjährige Nutzungsintervalle und damit Zeit für natürliche Entwicklung

- Naturverjüngung - derzeit bereits 85 Prozent Anteil an der Jungbestockung

- Etablierung strukturreicher Mischwälder, statt Reinbestände – 51 % Mischwaldanteil zur Zeit

- Verwendung standorttypischer Baumarten

- Erhalt von Biotop-/Habitatbäumen - derzeit gibt es durchschnittlich neun Biotopbäume pro Hektar, das entspricht ca. 93 Millionen deutschlandweit

- Schaffen hoher Totholzqualität und -quantität auf ganzer Fläche - aktuell 22,2 Kubikmeter pro Hektar

- Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsprinzipien bei der Nutzung von Holz und Boden

- Verzicht auf überproportional nährstoffzehrende oder bodenschädliche Nutzungen

- Integrierter Pflanzenschutz und minimaler Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

- Verzicht auf Düngemittel

Projekte für Artenvielfalt

Die Bundesministerien für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) fördern über das Förderprogramm „Nachwachsende Rohstoffe“ (BMEL) bzw. über den Waldklimafonds (BMEL und BMUV) viele Projekte, die die Artenvielfalt im Wald mit in den Fokus setzen.

Ende 2018 startete die Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern mit InsHabNet ein vom BMEL gefördertes Modellprojekt zum Schutz von Waldinsekten, deren Populationen durch fragmentierte Lebensräume als gefährdet gelten. Eine erste Auswertung der entomologischen Untersuchungen sorgte für erfreuliche Überraschungen. So konnten in den untersuchten Gebieten nicht nur seltene und gefährdete Insektenarten gefunden, sondern sogar Neufunde von fünf Käfer- und sechs Stechimmenarten dokumentiert werden. Darüber hinaus wurden aus der Gruppe der Alt- und Totholzkäfer sechs Urwaldreliktarten nachgewiesen. Dies sind Zeiger-Arten für ein ununterbrochenes Vorhandensein von Wald mit alten Bäumen, hohem Totholzanteil und wertvollen Waldstrukturen.

Auch das Eschentriebsterben ist ein aktuelles Forschungsfeld. Der invasive Pilz Falsches Weißes Eschenstängelbecherchen (Hymenoscyphus fraxineus) sorgt seit 2002 für drastische Rückgänge bei der Gemeinen Esche. Damit ist nicht nur die einheimische Waldbaumart bedroht, sondern auch die Artenvielfalt eschenreicher Wälder. Um die Esche und die auf sie spezialisierten Arten und Lebensgemeinschaften zu erhalten, wurde das Demonstrationsvorhaben FraxForFuture ins Leben gerufen. Die 27 Teilprojekte verteilen sich über das ganze Bundesgebiet und möchten das Eschentriebsterben allumfänglich untersuchen. Es geht dabei zum Beispiel um genetische Untersuchungen, um die Beziehung zwischen Wirt und Erreger, um die Überwachung und waldbauliche Fragestellungen. Finanziert wird es über den Waldklimafonds.

Von Interesse ist aber nicht nur die oberirdische Artenvielfalt. Bodenbewohner, wie Pilze, Bakterien, Archaeen und andere Einzeller leisten z.B. durch die Kohlenstoffspeicherung oder den Umsatz organischer Substanz einen wichtigen Beitrag im Ökosystem Wald. Vielmehr noch: sie tragen durch ihre Aktivitäten dazu bei, die Vitalität und damit die Resilienz der Waldbäume gegenüber dem Klimawandel zu erhöhen. Innerhalb der Bodenzustandserhebung im Wald (BZE) bleibt die Bodenbiologie allerdings unberücksichtigt. Daher möchte das Waldklimafonds-Projekt BBZE-Wald Daten zu Biodiversität und biologischer Aktivität im Waldboden erheben und mit den Daten der BZE verknüpfen. Ziel ist eine besseres Verständnis der biogeochemischen Kreisläufe und die daraus resultierende Ableitung von waldbaulichen Handlungsempfelungen im Klimawandel. Darüberhinaus soll durch die Untersuchungen eine Wissenslücke zum Zustand der Biodiversität in deutschen Waldböden geschlossen werden.

Internationaler Tag des Artenschutzes

Am 3. März wird jährlich global mit dem World Wildlife Day auf die Artenschutzproblematik aufmerksam gemacht. Weitere Informationen zum Tag des Artenschutzes sind auf der offiziellen Webseite des UN-World Wildlife Days zu finden.

Ausgewählte Projekte:

- FPNR-Projekt: Erarbeitung, Optimierung und Umsetzung von Schutzstrategien für durch Lebensraumfragmentierung gefährdete Insektenpopulationen mit Maßnahmen eines wirkungsvollen Biotopverbundes in und außerhalb von Wäldern (InsHabNet)

https://www.kiwuh.de/index.php?id=13475&fkz=22013518 - WKF-Verbundvorhaben: Biologische Bodenzustandserhebung deutscher Wälder (BBZE-Wald)

https://www.kiwuh.de/index.php?id=13475&fkz=2220WK94A4 - WKF-Demonstrationsprojekt: Erhalt der gemeinen Esche (FraxForFuture)

Übersicht aller Projekte von FraxForFuture

Weitere Informationen:

- Themendossier „Biodiversität“

https://www.kiwuh.de/presse/themendossiers/biodiversitaet - Pressemitteilung „Insektenforscher finden verschollene Arten in MV“

https://www.kiwuh.de/presse/themendossiers/biodiversitaet/details/insektenforscher-finden-verschollene-arten-in-mv - Projektnews „Im Netz - Modellprojekt über Waldinsekten online“

https://www.fnr.de/presse/forschung-live/projektnews/im-netz-modellprojekt-zum-schutz-von-waldinsekten-online - Projektseite „FraxForFuture“

https://www.fraxforfuture.de/ - Weitere Infos zum Tag des Artenschutzes

Official website of UN World Wildlife Day

Pressekontakt:

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.

Martina Plothe

Tel.: +49 3843 6930-311

Mail: m.plothe(bei).fnr.de

Quellen:

BfN (2011): Waldartenlisten der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten Deutschlands. BfN-Skripten 299. PDF: www.bfn.de/sites/default/files/BfN/service/Dokumente/skripten/skript299.pdf

BfN (2017): Analyse und Diskussion naturschutzfachlich bedeutsamer Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur. BfN-Skripten 427. PDF: https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/service/Dokumente/skripten/skript427.pdf

BfN (2015): Artenschutzreport. PDF: https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-04/Artenschutzreport_Download.pdf

BMEL: BWI 2012 und TGI 2017 https://www.bundeswaldinventur.de/

Schmidt, O. (2015): Naturnahe Forstwirtschaft fördert Artenvielfalt. LWL aktuell 104/2015, S. 12-16. PDF: https://www.lwf.bayern.de/mam/cms04/waldbau-bergwald/dateien/a104_naturnahe_forstwirtschaft_foerdert_artenvielfalt_bf_gesch.pdf