Die überdurchschnittlich trockenen vergangenen Jahre haben deutlich gezeigt, dass sich die Folgen des Klimawandels bereits auf Deutschland auswirken. Experten sind sich sicher: Auch in Zukunft ist mit einer Häufung von Witterungsextremen wie Hitze, Trockenheit oder Stürme zu rechnen.

Waldbrandgefahr im Frühjahr und Sommer besonders hoch

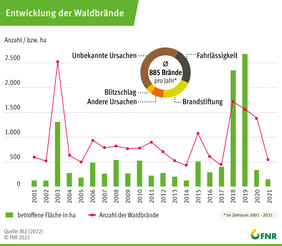

Ausbrüche und Ausbreitung von Waldbränden sind wesentlich von den Witterungsverhältnissen abhängig. Die meisten Brände ereignen sich im Frühjahr aufgrund der trockenen Bodenvegetation sowie im Sommer während und nach Trockenperioden. Allerdings ist in der Waldbrandstatistik der letzten Jahre zu erkennen, dass sich bedingt durch die klimatischen Veränderungen ein neuer Schwerpunkt im Spätsommer entwickelt.

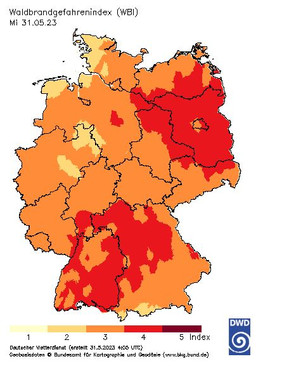

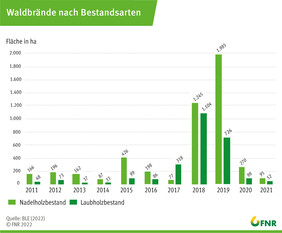

Aufgrund unterschiedlicher klimatischer und hydrologischer Gegebenheiten sowie der vorherrschenden Waldbestockung bestehen auch regionale Unterschiede bezüglich der Waldbrandgefahr in Deutschland. So treten die meisten Waldbrände, bedingt durch die vorwiegend sandigen und trockenen Böden sowie die feueranfälligen, ausgedehnten Kiefernwälder, im Bundesland Brandenburg auf. Weniger anfällig sind hingegen die Laubmischwälder in den Mittelgebirgslagen etwa von Hessen oder Baden-Württemberg.

Prognose über Waldbrandgefahrenindex

Zur Beurteilung der Waldbrandgefahr informiert der Deutsche Wetterdienst (DWD) jedes Jahr in der Waldbrandsaison (meist März bis Oktober) täglich über den Waldbrandgefahrenindex (WBI). Er beschreibt das meteorologische Potential für die Waldbrandgefahr und gibt sie, räumlich grob aufgelöst, für ganz Deutschland wieder. Die Berechnung des WBI beruht auf regionalen meteorologischen Daten, wie Lufttemperatur, relative Luftfeuchte, Niederschlagsmenge oder Windgeschwindigkeit und wird in 5 Gefahrenstufen angezeigt. Diese dienen den verantwortlichen Landesbehörden als Grundlage für die Einschätzung der lokalen Waldbrandgefahr und zur Ausgabe von Warnungen.

Weiterentwicklung des WBI nötig

Für eine genauere, räumlich höher aufgelöste und auf die vorherrschenden Bedingungen abgestimmte Beurteilung der Waldbrandgefahr muss der WBI weiterentwickelt werden.

Das von den Bundesministerien für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) über den Waldklimafonds geförderte Projekt „BrandSat“ kartiert dafür mit Hilfe von Erdbeobachtungsdaten Waldbrände sowie das Waldbrandrisiko. „Da der bisher verfügbare Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes nur eine räumliche Auflösung von einem Kilometer pro Pixel aufweist, bieten hochaufgelöste Satellitendaten die Chance, die Waldbrandgefahr räumlich viel genauer zu charakterisieren.“ sagt Prof. Dr. Thomas Udelhoven, Leiter des Forschungsprojektes an der Universität Trier. Der Vorteil der Satellitenfernerkundung ist, dass der Zustand des Waldes eines ganzen Bundeslandes zeitnah bewertet werden kann. „Daher sollen die Trockenheit und die Menge der brennbaren Biomasse über Satellitendaten abgeschätzt werden.“ so Prof. Dr. Udelhover weiter.

Auch das Waldklimafonds-Projekt „WBI-Praxis“ möchte den WBI praxistauglicher machen, um so die Präventionsmaßnahmen der Forstbehörden zweckdienlicher zu unterstützen. Dafür wurden zunächst bei Forsteinrichtungen Kritikpunkte sowie Änderungswünsche erfragt und aufgenommen. Dabei zeigte sich, dass bestimmte physikalische Modellinhalte bezüglich des Wassergehaltes geändert werden müssen. Ziel dabei ist, eine zu rasche Abnahme des Indexes während sommerlicher Trockenlagen aufgrund von geringen Niederschlägen zu verhindern. In engem fachlichen Austausch mit dem Waldklimafonds-Projekt „BrandSat“ soll der durch die satellitengestützte Landoberflächenbeobachtung erfasste Zustand der Vegetation kleinräumiger und realistischer als bisher berücksichtigt werden. Auch die Ganzjahrestauglichkeit des WBI wird angestrebt, da es auch im Winter bei fehlender Schneedecke zu Waldbränden kommen kann.

Weitere Informationen im Themendossier Waldbrand

Waldklimafonds-Projekte:

Verbundvorhaben: Kartierung der Waldbrandgefahr mit fernerkundlichen und meteorologischen Daten (BrandSat)

- Teilvorhaben 1: Erfassung von Waldstruktur und Trockenheit

https://www.waldklimafonds.de/index.php?id=13913&fkz=2219WK51A4 - Teilvorhaben 2: Satellitengestützte Erfassung und Charakterisierung historischer und aktueller Waldbrände für die Modellierung der Waldbrandgefahr

https://www.waldklimafonds.de/index.php?id=13913&fkz=2219WK51B4

Operationelles Waldbrandgefahrenmanagement: Erhöhung der Praxistauglichkeit des Waldbrandgefahrenindexes WBI (WBI-Praxis)

https://www.waldklimafonds.de/index.php?id=13913&fkz=2219WK47X4

Weiterführende Informationen:

Pressemitteilungen/News/Informationen der FNR zum Thema:

- https://www.kiwuh.de/service/forschung-live/projektnews/der-waldbrandindex-wird-an-bedeutung-zunehmen

- https://www.kiwuh.de/presse/themendossiers/themendossier-waldbrand/experten

- https://www.kiwuh.de/presse/themendossiers/themendossier-waldbrand

Waldbrandstatistik:

DWD Waldbrandgefahrenindex

SWR-Beitrag zum Projekt:

Pressekontakt:

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.

Martina Plothe

Tel.: +49 3843 6930-311

Mail: m.plothe(bei)fnr.de